もはや、この時期の風物詩のようなものであるが、久々のマジカルミライの記事である。年始にも書いたが、去年はなかなかの厄年といっても差し支えない年だった。マジカルミライ2024は類稀な「経験」の都合からか、東京1公演しか見ていないし、「大阪遠征計画」も吹き飛んだので、書く事を諦めてしまった。

しかし、2025年に入ってからは諸事情も落ち着き、2月には雪まつり中に札幌時計台を貸切ってファンメイドライブを実施する案件、「SNOW MIKU Chronicle」に参画した。前日までライブ用のレンダリングが完了しないといった肝が冷える事が何度も起きつつも、札幌時計台をデザインの要素に取り込んだSNOW MIKU 2021の子を、そのテーマ曲で実施することに成功した。公式とて、テーマ性でここまでの事は出来てこなかった事だろう。

加えて、2023年のTHUNDERBOLT以来の初音ミク全国ツアー ~BLOOMING~ では、名古屋、東京1日目、札幌、沖縄の4ロケーションに回るほどには、初音ミクに掛けるモチベーションを取り戻している。仕事柄しやすい事に支えられている節はあるが、再び興味を持ち直せている証拠だろうか。

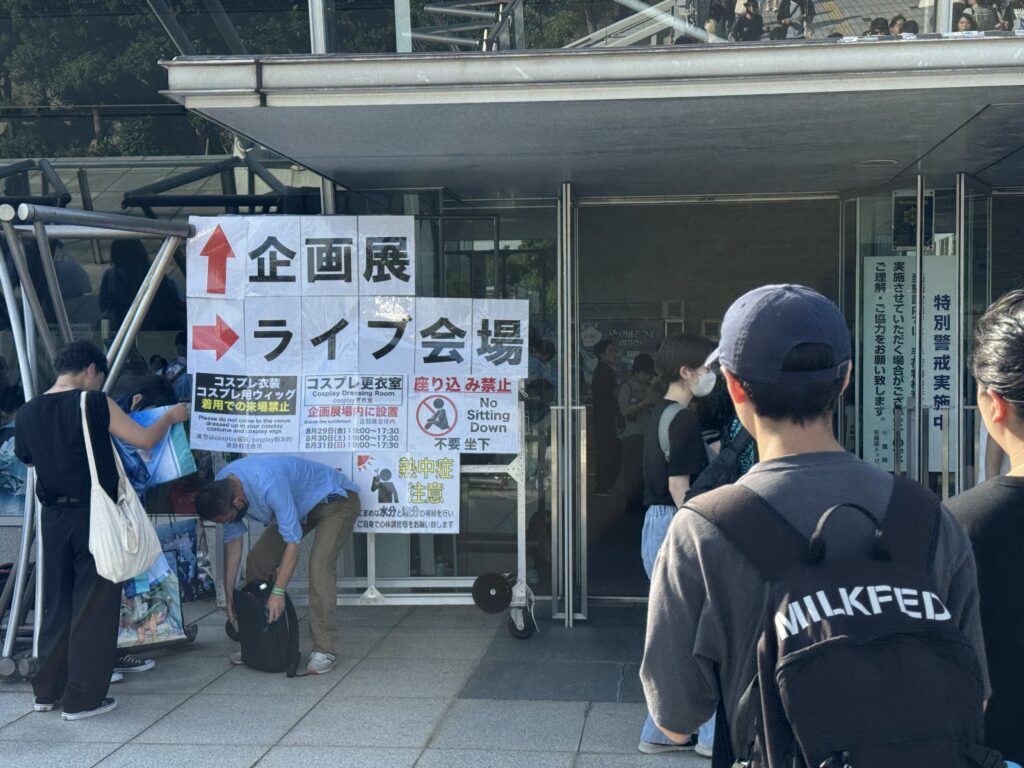

そんな中で、今年は昨年諦めざるを得なかった大阪に1日だけと、いつも通りの東京に土日両方に参加したので、とりわけ技術的に気になったところを論じたいと思う。

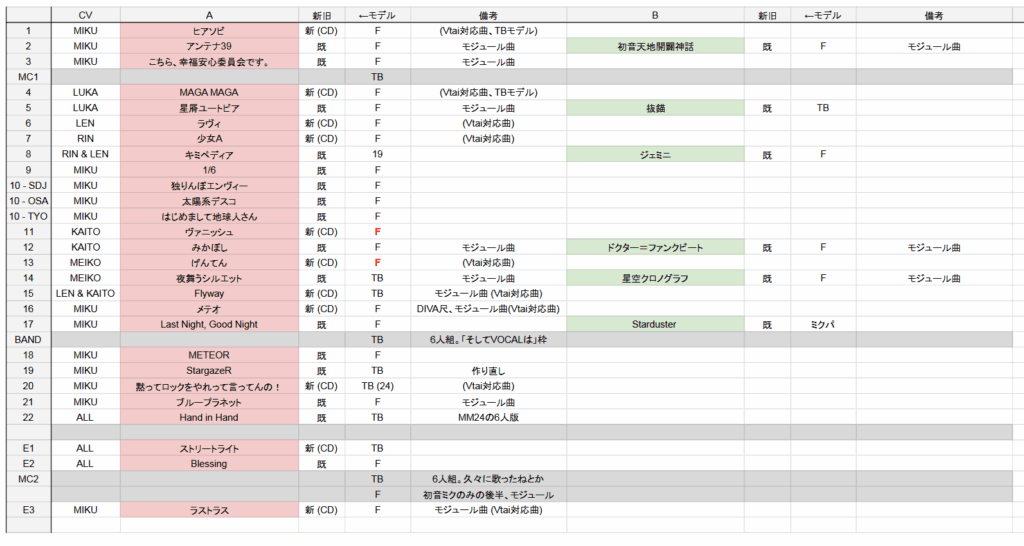

セットリストと楽曲についてのあれこれ

前提知識となるのでここにも書いておくが、Aセトリが夜公演、Bセトリが昼公演向けである。また、10曲目は昼夜で変わりこそしないが、地域ごとに異なる部分である。(SDJ:仙台/OSA:大阪/TYO:東京である)

モデルの観点においては、主にFモデルとTBモデルを使いつつ、昼夜で1曲だけはミクパや19モデルなどの古いモデルが使われるスタイルであった。なおヴァニッシュ/げんてんのモデルが赤字となっているが、これは当初TBモデルと記載していたが、配信映像から再度評価したところ、Fモデルであると修正した部分にあたる。

リメイクについて

3曲目の「こちら、幸福安心委員会です。」は、過去に演奏した実績もあるが、新しく作りなおされる形となった。 SNOW MIKU LIVE 2019で実施した17モデル (ブラッシュアップ版) しか存在しないので、DIVAモジュールでのリメイクは良い意味で予想外だった。

一方で、19曲目の「StargazeR」のTBモデルによるリメイクは、少し残念であった。ACモデルを使用した「ライブ」はミクの日感謝祭以前に、「AOU アミューズメント・エキスポ」という展覧会で (ミニライブ形式で) 開催された事があり、「StargazeR」はその中の1曲であった。

そのような歴史的背景をもつ楽曲がリメイクとなったのは、寂しいばかりだ。しかし、元セガの中の人1号さんが関わってリメイクされただけ、良いのかもしれない。

MCについて

セカライの如く、大量に話すミクさんたちの演出に対しては良い印象を抱けなかった。その中でも、「ラストラス」の前にミクさんが以下のように話すシーンがある。

今日は来てくれて、ありがとう。

私は、私たちは、みんなの一番星になれたかな?

もし、これからの未来で、道に迷ったり、目の前が暗くなってしまった時は、立ち止まって、空を見上げてみて。

今日、この日の思い出が、燦然と輝いているはずだから。

その輝きを目指して、また、歩き始めよう。

聴いてください、「ラストラス」。

これは従来のMCにあったレベルを超え、ミクさんが積極的にユーザーの悩みを拾い上げていく内容である。しかし、言い方としては悪いかもしれないが、教育番組か何かを見せられているような気分であった。まるで、アンパンマンのショーでヴィランに語り掛けるかのような。

そして、自分は初音ミクにそれを求めてはいなかった。自分にとっての初音ミクとは、口を開く事は無く、けど受け手が勝手に幻覚を見だすようなものである。まるで観音像や、カトリック式の身体像付十字架のようなものである。(遠藤周作原作の映画「沈黙 –サイレンス-」を見ると、その意味が分かるかもしれない)

一方、このスタイルのMCは、プロセカ的な「初音ミクが自発的に人を救う」像に近しいのかもしれない。人がミクを一番星に仕上げるのではなく、ミクが勝手に人の一番星になって救いを実現しにくる考えが主流な時代が到来したのである。そのスタイルをマジカルミライでも採用するあたりは、なんとも時代の変化を感じたものだ。

技術的観点からのあれこれ

さて、人がそうそう論じなさそうなところを論じていこうと思う。うちのブログの存在意義たるものなので、「一般論や楽曲について知りたかったら回れ右」を宣言しておくべきところだろう。

スクリーンサイズについて

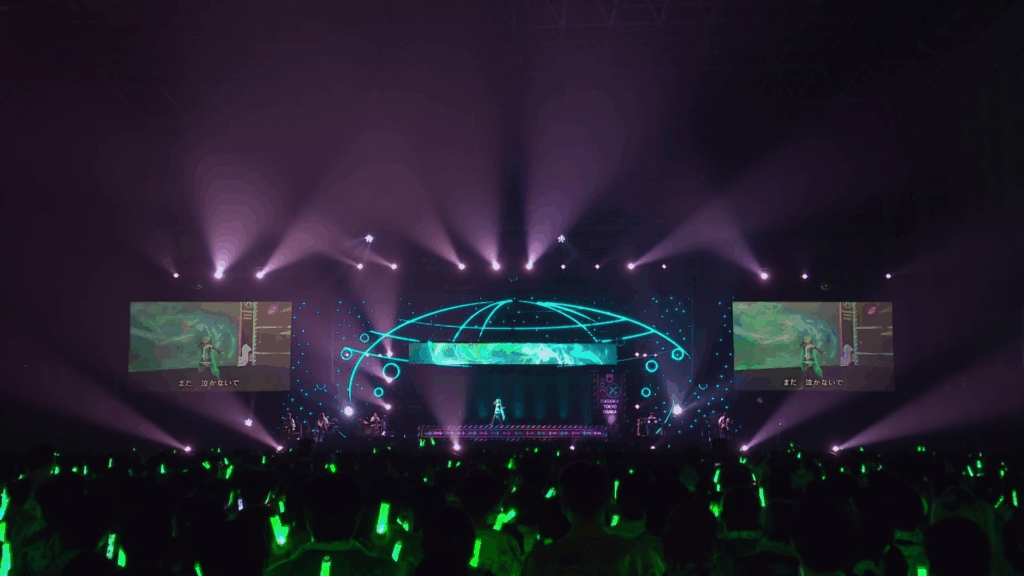

今回のマジカルミライも、幸いにも “まだ” 透過スクリーンを採用していた。

はっきり言って、スペックシート上の視野角は広がっても、「リアルに見える」視野角が大幅に狭くなったLEDパネルには、かつてのライブで使われていた3Dモデル、17/19モデルのような過渡期程度の価値しかないと考えている。個人的に思いつく範囲内にて、最良の解だと思っている透過LEDは、まだピクセルピッチが十分には思えない。ミクさんのライブに使うには、もう少し (5年単位の) 時間がかかるだろう。

マジカルミライさえもLEDパネルになったら、私はライブに参加してまで行う観測を辞めるつもりでいるので、

もう一年は、この界隈にいる資格を得たのだな。

と、大阪でライブ会場を見た時に胸をなでおろしたのを覚えている。

あわせて椅子と通路幅から推定できる範囲でスクリーンサイズを測定したが、おそらく10mは維持されている事も確認した。これにより、長さ12m、高さ2m程度のスクリーンを採用していた2019年以前の楽曲が「ムーンウォーク」する事は変わらないにせよ、それ以降のマジカルミライ楽曲や、MIKU EXPO基準の楽曲は問題なく上演できることが確定できた。

実際、2018年にレンダリングされた楽曲、METEOR (ミーティア) では、足が滑っていたので12mではない事は確かであろう。

Vtaiシステムの本格採用

ヴァーチャル映像システム「Vtai」による、ライブ方式上の制約から見えない横顔等の、様々な角度からの映像をサービススクリーンに表示する演出が、今年は6人全員が使われていた。本格的にVtaiが採用された事をうかがわせる進化である。

Vtai自体は去年から出てきているシステムの名前であり、かつてマジカルミライ10thのLoading Memoriesで、R3システムの一機能として行われた演出や、マジカルミライ2023のHEROにて行われた演出と非常に近しいものである。もっとも、R3は死んだとマジカルミライ2023のブログで論じたのは自分であったが、実際はVtaiに生まれ変わったと表現する方が適切だったのだろうか。

今年の楽曲のうち、Vtai対応楽曲は以下9曲である。

- ヒアソビ (初音ミク)

- MAGA MAGA (巡音ルカ)

- ラヴィ(鏡音レン)

- 少女A (鏡音リン)

- げんてん (MEIKO)

- Flyway (鏡音レン、KAITO)

- メテオ (初音ミク)

- 黙ってロックをやれって言ってんの! (初音ミク、鏡音リン、巡音ルカ、MEIKO)

- ラストラス (初音ミク)

去年の段階では以下楽曲に限られていた演出だったので、曲数の増加は、かなりの進歩であるといえよう。

- 混沌ブギ (初音ミク)

- Hand in Hand (6人全員)

- アンテナ39 (初音ミク)

サービスモニターに仮想空間で踊るミクさんが見える。

長らく、CFMの作るシステムは、19モデル/R3システムのようにうまくいかず、ミクだけしか使えなかったり、普及することなく消えて行ったりする事が定番となっていた。しかし、いわゆるTBモデルやVtaiシステムは、いずれも本格採用に向けてかなり早く、けど一歩ずつ着実に進化しており、その上で早いタイミングから6人全員に対してその技術を採用するなど、本気で向かい合っているように感じる。

もっとも、初音ミクは4曲 (単独曲は3曲) 、鏡音リン/鏡音レン/巡音ルカ/MEIKOは2曲 (単独曲は1曲)、KAITOは1曲 (単独曲は無し) と、相変わらず不遇なKAITOである。その点は次回以降に持ち越しとなりそうだ。

また、今回のVtaiシステムで個人的に驚いたのは、以下2点である。

- 透過スクリーンはFモデルと思わしきモデルで踊っているなか、サービスモニターではTBモデルと思わしきモデルを使う「混合構成」

- Project DIVAモジュールを使用したメテオが、Vtai上も同じと思われるモデルが使われている

前者はTBモデルがFモデルに似せて作られている事が功を奏していると言える。7割近い「ふつうの人」は違いを特に意識せずに見る事が出来るだろう。

後者が個人的には驚きポイントとしてかなりの比重を占めていた。もちろん、アンテナ39がVtaiによる演出が出来たあたりで、衣装 (かつてのモジュ―ル) を着せたFモデルでもVtaiの演出が出来る事は疑っていなかったのだが、やはりこの目でいざ見ると、ノスタルジーを感じるもので、目を奪われてしまった。

まるでDIVAのPV鑑賞モードで見ているかように思えたのだ。Project DIVA F 3rdはここにいたのか。

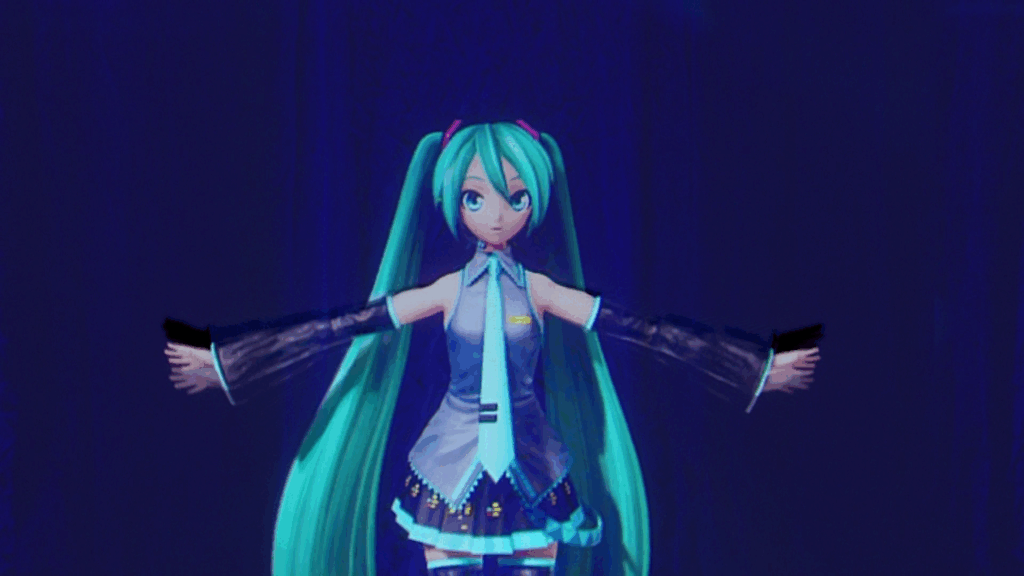

とは言え、Vtaiシステムも完璧ではない。影等のシェーダーやマテリアルがその一例であるが、肯定的に言えばPS3時代のProject DIVAさながら、悪くいえばぶっこ抜きMMDモデルで作ったような質感であり、品質としてはマジカルミライ2023のHEROで行われた同様の演出* に遠く及ばない。一番近い表現としては、以下の映像と同じような質感で表示されているというのが妥当だろうか。

これがレンダリングコストによる意図的な制約 (もしリアルタイム生成なら、厳しかろう) なのか、気が付いていないだけなのか、詳しい仕様は不明であるが、生気のない映像に見えてしまうのである。TBモデルに関しては、元々目の奥の乱反射様の光沢が無かったりするのでさておき、Fモデルを使用した楽曲で、Vtaiを用いた演出を行う場合、違和感が強く感じるのである。ここは是非改善が望まれる部分である。

モデル論争 ~FかTBか、新型モデルかマテリアル改善か~

正直に言おう。今回のマジカルミライで出てきたモデルは、これまでのライブでもっとも判別に頭を悩ませたものである。

大阪公演を見た時に、先に述べたVtaiの本格採用を体感して、気がついた「デメリット」が一つだけあった。Vtai対応楽曲は、カメラによるアップがかなり少なく、透過スクリーンに投射されているモデルの顔を見ることが、かなり困難になったという事である。特に1曲目の「ヒアソビ」は、通しでVtai映像を使用するので、カメラによる透過スクリーン上のミクさんの顔拡大もない。

なお、FモデルとTBモデルは以下のような違いがある。

(マジカルミライ2019の円盤より)

(マジカルミライ2024の円盤より)

これを豆粒サイズしか見えない状態で判別するなど到底無理で、これまではサービスモニター頼りだったのだが、Vtai対応楽曲については、その機会が激減した。幸いにも前方ブロック8列目を提供してくれた方がいたおかげで、ある程度の見分けができた。大感謝である。

さらに話をややこしくすると、MC1回目のミクと、「黙ってロックをやれって言ってんの!」のミク、リン、ルカ、MEIKOのモデルの質感が従来と異なることにも気がついた。なお、ミクさんは後述する理由で画像を示せるのだが、ぜひ比較してみてほしい。

(マジカルミライ2024の円盤より、混沌ブギ)

(マジカルミライ2024の円盤より、ノヴァ)

最初、あまりにFモデルのように見えたことから、Fモデルのレンダリング方法違いが使用されるようになったのか、かなりアニメ調な新型モデルができたのか?????と混乱したものだ。

しかし、よく造形を見ると、従来からのTBモデルと大きく変わらないようである。なんなら、ミクさんだけに関して言えば、マジカルミライ2024の「混沌ブギ」で既に登場していたらしい。去年、モデル的観点のブログをまとめなかった「ツケ」を払っているように感じた。

とはいえ、「黙ってロックをやれって言ってんの!」のMEIKOのスカートが、エナメル質な光沢から、シルクっぽい光沢になっていた点も含めて、このシェーディングはFとの見分けがつきにくく、非常に満足度の高い表現方法である。

とはいえ、他のTBモデルを用いた新規楽曲 (例. ストリートライト等) では従来型のシェーダーを用いており、同一モデルながらも制作ラインが異なる事によるものかもしれない。その点も含め、「(新質感の)TBモデル」は、今後に注目である。

余談 ~ちょっと休憩~

今年も相変わらずカプリチョーザのボンゴレをダブルサイズで食った。相変わらずあさりラーメンさながらの、カプリチョーザのボンゴレ・ビアンコは「うまい!」としか形容が出来ない。昨年の類稀な「経験」のストレスでまぁまぁ太ってしまっても、これは辞める事が出来ない旨さである。

あぁ、実は去年もこの慣行は行っているので、その画像も上げておこう。2021年から5回も続けて行っている「個人的な慣行」は、もはや伝統といってもいいかもしれない。

参考文献

本記事は以下のライブの映像を切り抜いた画像を使用しております。

- マジカルミライ2019

- マジカルミライ2024

コメント